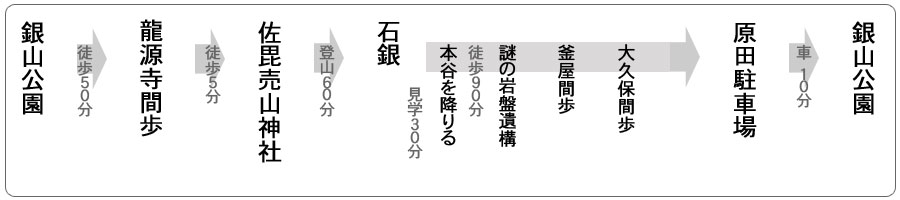

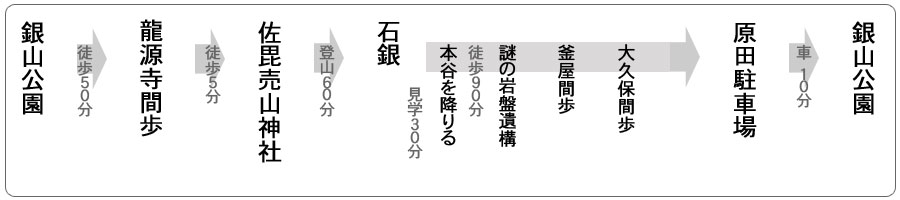

所要時間

約4時間

見どころ

石見銀山の発見伝説の舞台となった石銀地区、『五ヵ山』と称された大坑道の龍源寺間歩(入場見学)や大久保間歩など、重要な鉱山遺跡を集中して巡るコースです。

銀山の歴史をじっくりと感じたい方にお勧めです。

ガイドからひとこと

佐毘売山神社に始まる約1時間の上り坂は決して楽ではありませんが、このコース沿いには、何百年も前に銀山で暮らした人々の住宅地跡が石垣としてあちこちに残っており、その数は1000以上とも言われます。さてあなたは幾つ見つけられるでしょうか?

また運が良ければヤマドリの姿を見ることもできます。

銀山公園

各コースの出発点です。石見銀山ガイドの会の事務所もあります。

龍源寺間歩

(りゅうげんじまぶ)※有料

「間歩」とは銀を採掘するための坑道のことです。石見銀山には大小合わせて約600の間歩が存在するとされますが、現在、通年一般公開されているのはこの龍源寺間歩だけです。

江戸時代初期に開発され、永久・大久保・新切・新横相の間歩とともに『五ヵ山』と称される大坑道でした。江戸時代中期には代官所直営の間歩(御直山)として操業されました。

龍源寺間歩は全長約600mに及びますが、このうち見学できるのは入り口から157mの地点までのところです。坑道内の壁面には当時のノミの跡がそのまま残っており、当時の採掘の様子がよく伝わってきます。また鉱脈に沿って掘り進んだ20余りの横穴や、垂直に100mも掘られた竪坑を見ることもできます。

157mの地点から新たに設けられた観光用の坑道(栃畑谷新坑、全長116m)には『石見銀山絵巻』の電照板が展示してあり、当時の銀山の様子を伺い知ることができます。

佐毘売山神社

(さひめやまじんじゃ)

佐毘売山神社は鉱山の守り神である金山彦命を祀る神社です。永享6年(1434年)頃、室町幕府将軍の命で建立され、当時鉱山を領有していた大内氏をはじめ、尼子氏や毛利氏など戦国大名たちから崇敬保護されました。今の建物は文政2年(1819年)に再建されたものです。石見銀山では最大級の山神社で、銀山に暮らす人々の心のよりどころとなっていました。今も地元では「山神宮」「山神さん」と呼ばれ親しまれています。神社周辺には多くの住居跡が棚田のような石垣として残っており、これも見どころの一つです。

石銀

(いしがね)

石銀地区は、仙ノ山(標高537m)の頂上付近にあります。ここは、神屋寿禎が日本海沖から光る山を見つけたという『発見伝説』の舞台であり、戦国時代から江戸時代にかけて銀鉱石の採掘や製錬が盛んに行われた地です。約20ヘクタールの範囲に、坑道や露頭掘りなどの採鉱の跡、住居や精錬所の跡と思われる平坦地や石垣、さらには池や井戸などがあり、当時この地区がひとつの産業都市として機能していたことをうかがわせます。平成8年に行われた発掘調査では、タガネやツルハシなどの採鉱用品、陶磁器や古銭、キセルといった生活用品などが数多く出土されました。

本谷

(ほんだに)

仙の山の頂上である石銀地区から本谷口番所跡、原田駐車場へと至る道沿いには、銀山の歴史にまつわる多くの遺跡が残っています。石見銀山随一の規模を誇る『大久保間歩』、安原伝兵衛が発見し徳川家康から褒美を授かったという『釜屋間歩』、2003年に発見された『岩盤遺構』などがあります。

岩盤遺構

(がんばんいこう)

2003年の発掘調査で、釜屋間歩に近い斜面から高さ18mの岩盤を三段のテラス状にくりぬいた巨大な遺構が発見されました。この遺構は17世紀初頭頃を中心に掘り込まれた可能性が高いこと、土を盛って造った平坦な加工段には銀の製錬炉の跡が存在することなどが解明されています。

釜屋間歩

(かまやまぶ)

釜屋間歩は、安原伝兵衛が発見したと伝えられる間歩です。伝兵衛がある日、観音菩薩によく似た銀の塊を拾いあげ、清水寺に奉納して祈ったところ、観音菩薩が現れて鉱脈を探す手がかりと銀の釜を授ける夢を見、それを元に新鉱脈を発見した—という伝説があります。1603年(慶長8年)、伝兵衛は3600貫(約13.5t)の銀を徳川家康に献上し、その功績により家康から道服を授けられました。

大久保間歩

(おおくぼまぶ)

大久保間歩は、石見銀山の初代奉行である大久保長安の名をとってつけられた間歩です。標高約310mの本谷地区に位置するこの間歩は、江戸時代から明治時代にかけて開発され、長安が槍を持ち馬に乗ったまま入ったという伝説があり、その規模は他の間歩に比べて群を抜いています。

原田駐車場

本谷入り口の駐車場です。

銀山公園

「間歩」とは銀を採掘するための坑道のことです。石見銀山には大小合わせて約600の間歩が存在するとされますが、現在、通年一般公開されているのはこの龍源寺間歩だけです。

江戸時代初期に開発され、永久・大久保・新切・新横相の間歩とともに『五ヵ山』と称される大坑道でした。江戸時代中期には代官所直営の間歩(御直山)として操業されました。

龍源寺間歩は全長約600mに及びますが、このうち見学できるのは入り口から157mの地点までのところです。坑道内の壁面には当時のノミの跡がそのまま残っており、当時の採掘の様子がよく伝わってきます。また鉱脈に沿って掘り進んだ20余りの横穴や、垂直に100mも掘られた竪坑を見ることもできます。

157mの地点から新たに設けられた観光用の坑道(栃畑谷新坑、全長116m)には『石見銀山絵巻』の電照板が展示してあり、当時の銀山の様子を伺い知ることができます。

「間歩」とは銀を採掘するための坑道のことです。石見銀山には大小合わせて約600の間歩が存在するとされますが、現在、通年一般公開されているのはこの龍源寺間歩だけです。

江戸時代初期に開発され、永久・大久保・新切・新横相の間歩とともに『五ヵ山』と称される大坑道でした。江戸時代中期には代官所直営の間歩(御直山)として操業されました。

龍源寺間歩は全長約600mに及びますが、このうち見学できるのは入り口から157mの地点までのところです。坑道内の壁面には当時のノミの跡がそのまま残っており、当時の採掘の様子がよく伝わってきます。また鉱脈に沿って掘り進んだ20余りの横穴や、垂直に100mも掘られた竪坑を見ることもできます。

157mの地点から新たに設けられた観光用の坑道(栃畑谷新坑、全長116m)には『石見銀山絵巻』の電照板が展示してあり、当時の銀山の様子を伺い知ることができます。

佐毘売山神社は鉱山の守り神である金山彦命を祀る神社です。永享6年(1434年)頃、室町幕府将軍の命で建立され、当時鉱山を領有していた大内氏をはじめ、尼子氏や毛利氏など戦国大名たちから崇敬保護されました。今の建物は文政2年(1819年)に再建されたものです。石見銀山では最大級の山神社で、銀山に暮らす人々の心のよりどころとなっていました。今も地元では「山神宮」「山神さん」と呼ばれ親しまれています。神社周辺には多くの住居跡が棚田のような石垣として残っており、これも見どころの一つです。

佐毘売山神社は鉱山の守り神である金山彦命を祀る神社です。永享6年(1434年)頃、室町幕府将軍の命で建立され、当時鉱山を領有していた大内氏をはじめ、尼子氏や毛利氏など戦国大名たちから崇敬保護されました。今の建物は文政2年(1819年)に再建されたものです。石見銀山では最大級の山神社で、銀山に暮らす人々の心のよりどころとなっていました。今も地元では「山神宮」「山神さん」と呼ばれ親しまれています。神社周辺には多くの住居跡が棚田のような石垣として残っており、これも見どころの一つです。

石銀地区は、仙ノ山(標高537m)の頂上付近にあります。ここは、神屋寿禎が日本海沖から光る山を見つけたという『発見伝説』の舞台であり、戦国時代から江戸時代にかけて銀鉱石の採掘や製錬が盛んに行われた地です。約20ヘクタールの範囲に、坑道や露頭掘りなどの採鉱の跡、住居や精錬所の跡と思われる平坦地や石垣、さらには池や井戸などがあり、当時この地区がひとつの産業都市として機能していたことをうかがわせます。平成8年に行われた発掘調査では、タガネやツルハシなどの採鉱用品、陶磁器や古銭、キセルといった生活用品などが数多く出土されました。

石銀地区は、仙ノ山(標高537m)の頂上付近にあります。ここは、神屋寿禎が日本海沖から光る山を見つけたという『発見伝説』の舞台であり、戦国時代から江戸時代にかけて銀鉱石の採掘や製錬が盛んに行われた地です。約20ヘクタールの範囲に、坑道や露頭掘りなどの採鉱の跡、住居や精錬所の跡と思われる平坦地や石垣、さらには池や井戸などがあり、当時この地区がひとつの産業都市として機能していたことをうかがわせます。平成8年に行われた発掘調査では、タガネやツルハシなどの採鉱用品、陶磁器や古銭、キセルといった生活用品などが数多く出土されました。

仙の山の頂上である石銀地区から本谷口番所跡、原田駐車場へと至る道沿いには、銀山の歴史にまつわる多くの遺跡が残っています。石見銀山随一の規模を誇る『大久保間歩』、安原伝兵衛が発見し徳川家康から褒美を授かったという『釜屋間歩』、2003年に発見された『岩盤遺構』などがあります。

仙の山の頂上である石銀地区から本谷口番所跡、原田駐車場へと至る道沿いには、銀山の歴史にまつわる多くの遺跡が残っています。石見銀山随一の規模を誇る『大久保間歩』、安原伝兵衛が発見し徳川家康から褒美を授かったという『釜屋間歩』、2003年に発見された『岩盤遺構』などがあります。

2003年の発掘調査で、釜屋間歩に近い斜面から高さ18mの岩盤を三段のテラス状にくりぬいた巨大な遺構が発見されました。この遺構は17世紀初頭頃を中心に掘り込まれた可能性が高いこと、土を盛って造った平坦な加工段には銀の製錬炉の跡が存在することなどが解明されています。

2003年の発掘調査で、釜屋間歩に近い斜面から高さ18mの岩盤を三段のテラス状にくりぬいた巨大な遺構が発見されました。この遺構は17世紀初頭頃を中心に掘り込まれた可能性が高いこと、土を盛って造った平坦な加工段には銀の製錬炉の跡が存在することなどが解明されています。

釜屋間歩は、安原伝兵衛が発見したと伝えられる間歩です。伝兵衛がある日、観音菩薩によく似た銀の塊を拾いあげ、清水寺に奉納して祈ったところ、観音菩薩が現れて鉱脈を探す手がかりと銀の釜を授ける夢を見、それを元に新鉱脈を発見した—という伝説があります。1603年(慶長8年)、伝兵衛は3600貫(約13.5t)の銀を徳川家康に献上し、その功績により家康から道服を授けられました。

釜屋間歩は、安原伝兵衛が発見したと伝えられる間歩です。伝兵衛がある日、観音菩薩によく似た銀の塊を拾いあげ、清水寺に奉納して祈ったところ、観音菩薩が現れて鉱脈を探す手がかりと銀の釜を授ける夢を見、それを元に新鉱脈を発見した—という伝説があります。1603年(慶長8年)、伝兵衛は3600貫(約13.5t)の銀を徳川家康に献上し、その功績により家康から道服を授けられました。

大久保間歩は、石見銀山の初代奉行である大久保長安の名をとってつけられた間歩です。標高約310mの本谷地区に位置するこの間歩は、江戸時代から明治時代にかけて開発され、長安が槍を持ち馬に乗ったまま入ったという伝説があり、その規模は他の間歩に比べて群を抜いています。

大久保間歩は、石見銀山の初代奉行である大久保長安の名をとってつけられた間歩です。標高約310mの本谷地区に位置するこの間歩は、江戸時代から明治時代にかけて開発され、長安が槍を持ち馬に乗ったまま入ったという伝説があり、その規模は他の間歩に比べて群を抜いています。